ReCover #7 – Pixies “Doolittle”

• Una scimmia andalusa •

Fu il mio professore di fumetto a consigliarmi di ascoltare i Pixies, un giorno a lezione.

All’epoca frequentavo l’università, e siccome non avevo un soldo in tasca lavoravo in un ostello come portiere notturno: in cambio di alloggio, s’intende, non di soldi.

Dovendo star sveglia tutta la notte avevo sette ore libere per studiare, guardare film e ascoltare musica, e Doolittle dei Pixies fu parte della mia colonna sonora di quell’anno folle e senza sonno.

Prima traccia, Debaser: iniziai a saltellare sulla sedia nel silenzio della reception; al secondo ascolto, che faccio sempre con testo alla mano, quasi non caddi dalla sedia: “I am un chien andalusia”.

E qua capisco che l’ambizione dell’album è grande, e la dichiarazione d’intenti limpida.

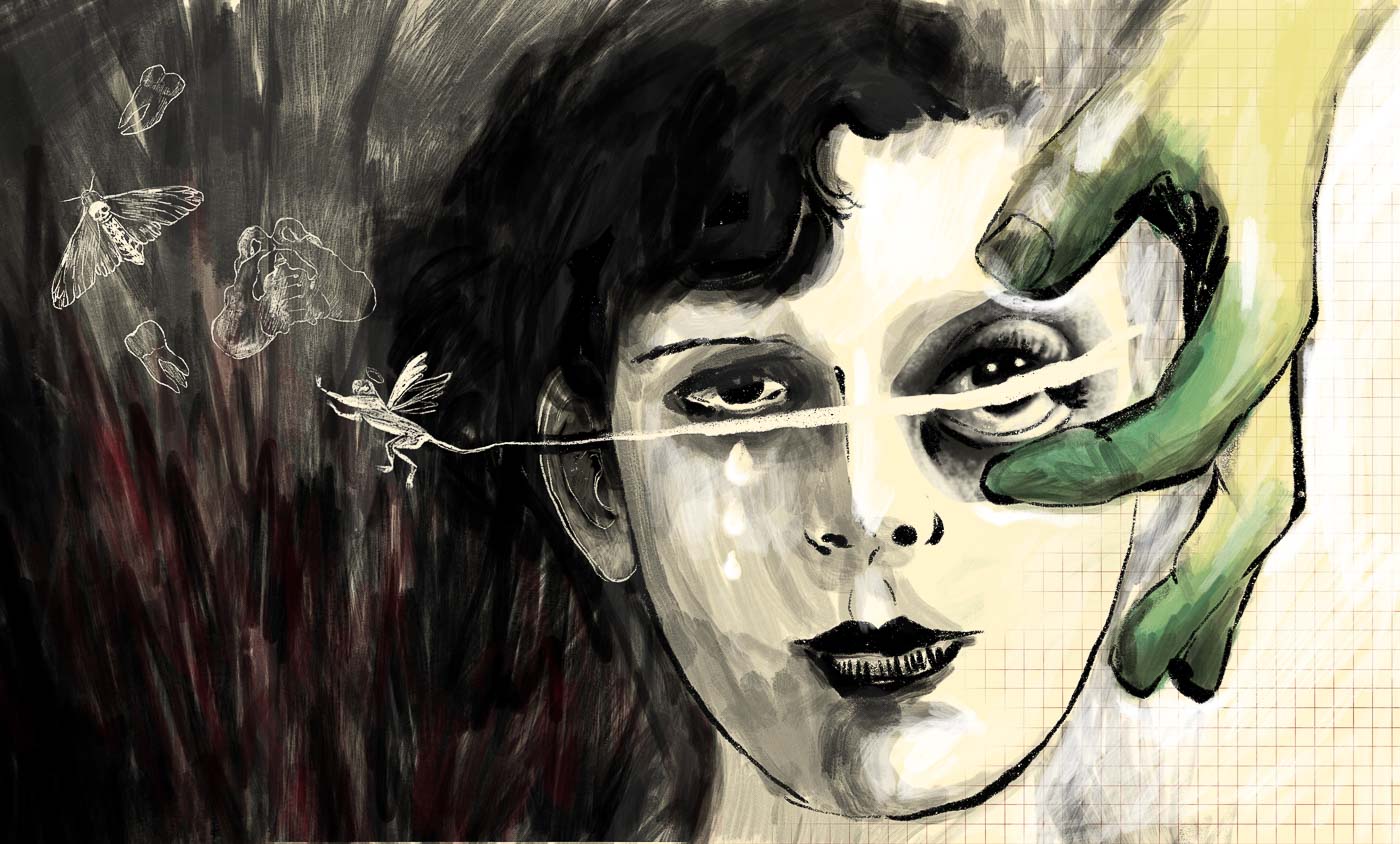

Quella frase in particolare fa riferimento al capolavoro cinematografico Un Chien Andalou del 1929, diretto da Luis Buñuel e Salvador Dalí, che definire solo come cortometraggio surrealista sarebbe sminuirne la grandiosità e l’importanza che ebbe nella storia dell’arte.

Le interpretazioni della pellicola son tante, ma ciò che è chiaro è la forza con cui s’impone nei confronti dello spettatore e nei confronti della settima arte stessa: nella prima scena il Buñuel-personaggio taglia l’occhio della sua compagna, e così facendo Buñuel-regista taglia l’occhio dello spettatore, che al tempo mai si sarebbe aspettato di vedere una scena simile.

Il frontman della band Black Francis, appassionato di cinema surrealista, in un intervista disse che “se provi a spiegare il mistero che c’è in qualcosa che hai scritto, ciò che prima sembrava destinato all’eternità in un attimo diventa stupido”.

Ad esempio Monkey Gone to Heaven all’inizio era solo una frase che Black Francis usava per il gancio, ma che poi decise di lasciare così perché funzionava. La stessa bassista Kim Deal ammise di non conoscere nemmeno le parole e il significato di molte canzoni.

La matrice surrealista è evidente e coerente nel lavoro che fecero Simon Larbalestier e Vaughan Oliver nella realizzazione della cover dell’album, pubblicato nell’Aprile del 1989. Cercarono di raccontare per immagini i testi sotto l’ottica grottesca e underground dei Pixies.

I due artisti ebbero accesso ai testi del nuovo album (opportunità rara per chi crea le cover) e ciò consentì loro di averne ben chiaro lo spirito prima di mettersi a lavoro sul booklet, cosa che a detta di entrambi fece la differenza.

Si può dire che la carriera dei Pixies sia cominciata insieme a quella del fotografo Larbalestier con l’uscita di Come On Pilgrim (1987), e da questo momento il suo lavoro si lega indissolubilmente per lungo tempo con quello del graphic designer Oliver, recentemente scomparso all’età di 62 anni.

Le foto per Doolittle racchiudevano un mix di interessi e tematiche care a Larbalestier, Oliver e Black Francis: macabro, surrealismo, angoscia ed esistenzialismo.

La produzione chiese a Larbalestier di realizzare dei lavori a colori, per distanziarsi dai precedenti album monocromatici, ma il fotografo ignorò totalmente le raccomandazioni e scattò tutte le foto in bianco e nero.

La richiesta venne soddisfatta dall’intervento di Olivier, che aggiunse texture e geometrie rimanendo comunque fedele allo spirito decadente degli scatti: ottennero così il mix di surrealismo e grunge perfetto per raccontare visivamente l’album.

Una tecnica utilizzata dagli artisti surrealisti era quella del Cadavre Exquisit, una sorta di staffetta creativa in cui ognuno aggiunge il suo contributo all’opera attingendo dall’inconscio, e il modo in cui si è lavorato all’album mi ha ricordato molto questa tecnica.

Infatti una volta ricevuti i testi via fax da Black Francis, Larbalestier lavorò da solo agli scatti, realizzando set specifici per ciascun’immagine, e usando un solo rullino per set, in modo da ottenere un risultato preciso.

Una volta conclusi gli shooting passò il materiale a Oliver, che diede il tocco di colore richiesto.

Fu un lavoro di squadra ma soprattutto di fiducia reciproca, grazia alla quale diedero vita ad una cover unica.

“Se qualcuno ha avuto una grande influenza su di me è stato proprio David Lynch. Lui ti mette davanti qualcosa ma non te la spiega”.

Fu un altro cineasta dunque ad ispirare fortemente Black Francis, che con Eraserhead conquistò la sua attenzione tanto che i Pixies fecero una cover di In Heaven, la canzone della celebre Lady In The Radiator del film.

Non a caso anche il cinema di Lynch ha una forte influenza surrealista, sebbene incasellarlo in un’unica corrente artistica sia impossibile.

L’interesse principale di Lynch è infatti quello di scavare al di sotto della realtà delle cose, andando oltre l’apparenza: ce lo dice chiaramente all’inizio di Blue Velvet (1986), con una scena che è entrata nei libri di storia del cinema.

Curioso come questo viaggio sia iniziato con un occhio tagliato e si concluda con un orecchio mozzato; due pellicole in cui tutto è in contrasto: luce e ombra, sonno e veglia, realtà e sogno.

Esattamente come in Doolittle, esattamente come il mio anno in Ostello.

Cinzia Moriana Veccia