Diario di una Band – Capitolo Cinque

“Vecchia sporca Dublino, per un figlio che ritorna sei una madre che attende al tramonto, con la puzza di alcol, coi baci e le canzoni per chi è stato un prigioniero lontano”

Modena City Ramblers

Ci sono luoghi che inevitabilmente ti rendono schiavo per tutta la vita. Dato di fatto.

Adesso però facciamo un ragionamento impopolare. Esuliamo dal canonico e regolamentato significato negativo che si attribuisce ordinariamente al termine “schiavo” e proviamo a incastonare in maniera positiva e forse paradossale questa parola in un contesto dalle vibrazioni dall’alto coefficiente costruttivo, anche se di per se, per come la conosciamo non può suggerire nulla di positivo.

Tutto avrei pensato in realtà, ma non sicuramente di trovare del buono in questo termine. Invece esistono catene, fili invisibili che non per forza limitano le movenze di vita e nemmeno lasciano cicatrici come una sgradita eredità nel binario del tempo che evolve.

Che sia un legame dovuto a una particolare esperienza, che sia un incontro che abbia segnato il destino di un amore, un bivio che abbia scandito una scelta importante, che sia la città dove la tua squadra del cuore abbia raggiunto un insperato quanto tanto atteso risultato sportivo. Nulla sarà più come prima, e certi luoghi ogni volta che torni a metterci piede non avranno mai un sapore scontato.

La musica come ogni forma d’arte ha diritto e necessità di avere una propria dimora, un focolare dove svilupparsi, un fuoco che vada a riscaldare e a rinnovare di luce una tradizione fatta di parole e sensazioni.

Penso su due piedi alla magia nordica dell’Islanda quando ascolto i Sigur Ros, intravedo Boston quando mi lascio ispirare dai Dropkick Murphys, mi immedesimo nell’appenino tosco-emiliano quando ascolto certi versi di Guccini, scopro mezzo mondo, in un turbinio temporale unico nel suo genere, quando analizzo De Andrè.

Amo pensare appunto, tramite la mia esperienza e concezione di vivere e sviluppare l’ascolto, che la musica e le parole figlie dalla farina del mio sacco abbiano la stessa presa sull’ascoltatore, un rapporto tra scoperta e ricerca.

Essere identificato, messo in correlazione a un luogo o più luoghi risulta una conquista dall’inestimabile valore interiore che poi esplode nell’entusiasmo costruttivo del quotidiano, perché nella verità dei fatti l’intento di questi brani prevede e richiama a certe isole felici.

La condivisione capillare e l’adrenalina che ne concerne a questo punto supera la maggior parte delle fonti di successo ordinario. La gratificazione concettuale, per chi la riconosce, sa che detiene e comanda le sorti dei dettagli.

Ampliare lo specchio dei significati emozionali, vedendo ogni sfaccettatura spirituale della musica come un tassello di un puzzle in 3D.

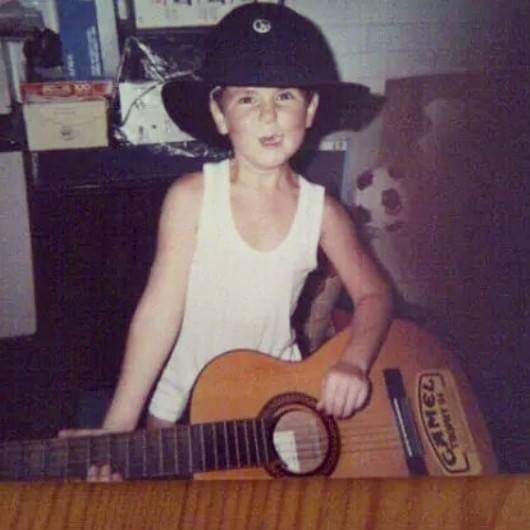

La mia storia racconta l’aver ritrovato fiducia nella musica dopo un viaggio fondamentale, e mi chiedo cosa sarebbe stata la mia vita adesso, se quel giorno di marzo del 2009 non avessi preso quell’aereo per Dublino.

Quando l‘attitudine batteva il cinque al superfluo, quando l’impellenza di fare musica per fare successo aveva lasciato spazio ad una partita che non ha mai retto il confronto con ciò che in realtà, nel mio profondo desideravo fare.

La penna prendeva polvere, i cassetti in camera si riempivano ogni giorno di più come uno scantinato troppo piccolo per contenere un grande mondo lasciato a se stesso. La scrivania che diviene giorno dopo giorno una prolunga dell’armadio, sempre più un semplice punto di accumulo di vestiti e vecchi propositi.

Il tempo passa, la musica si allontana, l’anima diventa sottile, lo spirito diventa una camicia bianca uguale ad altre mille, dentro a una discoteca qualunque, piena di gente qualunque che cerca di passare un sabato sera qualunque, per tornare poi ad una vita inevitabilmente qualsiasi.

Credere nella musica tramite certi luoghi è un modo di darsi un senso, come disegnare la propria figura e scegliere uno sfondo che sia più vicino possibile alla meta che si vuole raggiungere.

Vale per chi fa musica, per chi dipinge, per chi scrive.

Il contesto in cui si sviluppa un pensiero artistico è inevitabilmente legato a un luogo, a un mondo, che non per forza debba esistere realmente. La magia dell’immaginazione risiede anche in questo, non avere vincoli di spazio e tempo per sentirsi a casa ed essere libero, a proprio agio, leggeri.

Ecco qui si sposa l’ossimoro perfetto, essere schiavo dell’immaginazione più efferata e determinare la libertà creativa totalizzante. “sono schiavo dell’infinito e della fantasia, posso fare tutto ciò che voglio, perché nella mia visione di arte le regole le detto io”.

Sarebbe bello in tempi infausti come questi, avere una generazione curiosa che sappia riscoprire un linguaggio unitario basato sul concetto di calore domestico e farlo conoscere al mondo.

Detto ciò bacchetto anche i più grandi perché non è mai troppo tardi per reinventarsi, darsi un nuovo punto di vista. Non è mai troppo tardi per imparare un’arte, tutto è delineato dalla soglia di una curiosità che forse non si sa nemmeno di possedere, la fatica a questo punto è farla emergere.

E su questo credo anche i più navigati debbano ragionarci, avendo la consapevolezza che un viaggio o un luogo non contemplato possa aprire e nel miglior caso delle ipotesi, spalancare porte preziose.

In fondo il senso di appartenenza si può ridurre a una singola stanza, paese, castello, uno spazio delineato e particolare, dalla storia propria e dalla vita propria, oppure ancor più con stampo anarchico si può essere semplici cittadini del mondo. Di un mondo sbagliato magari, ma di una sfera che ancora ruota nel senso corretto anche grazie a energie e intenti di pionieri presi poco sul serio.

Non sentitevi mai da soli quando avete un luogo sempre presente nel vostro modo di pensare, in fondo ovunque sarete, prima di dormire, vi farà sempre sognare.