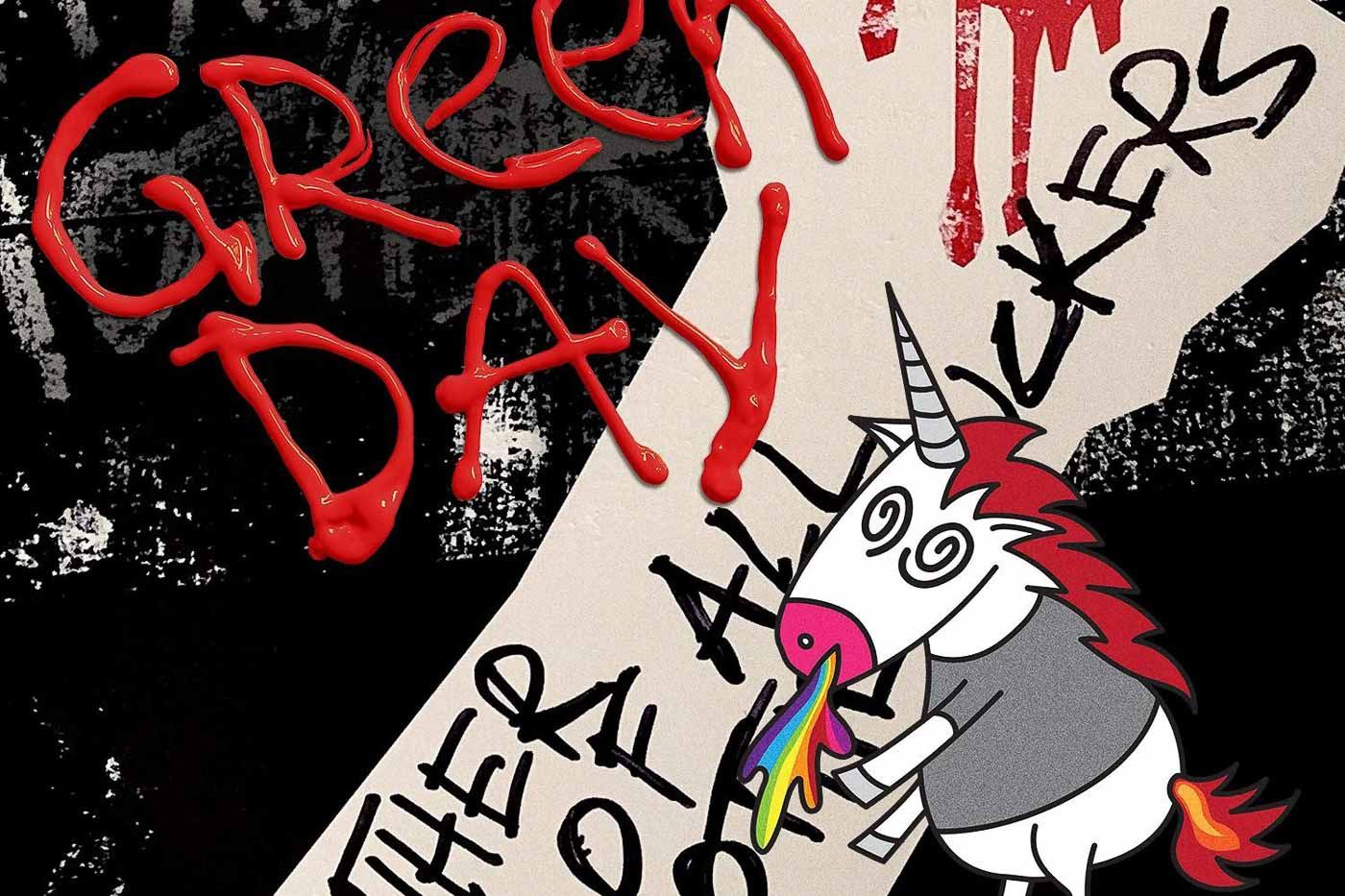

Green Day “Father of All Motherfuckers” (Reprise Records, 2020)

2020 Ritorno al futuro

L’adolescenza è una situazione transitoria nella vita di tutti, eppure mentre la vivi sembra non finire mai. La ribellione la fa da padrone, verso la famiglia, la scuola, la società.

Chi ha vissuto gli anni ‘90 come adolescente ricorda quanto eravamo incazzati e rissosi. Non volevamo saperne di adattarci alla società e la musica era il nostro mezzo per comunicare questo disagio.

Grazie alla “new punk explosion”, ossia la corrente di pop punk iniziata proprio durante quegli anni, la rotazione giornaliera di MTV era piena di gruppi capitanati da personaggi strambi, che urlavano inni all’apatia e al disagio verso il mondo. Nelle nostre menti risuonavano i NOFX, Offspring, Pennywise, Rancid, ma la band che più ha caratterizzato la scena pop punk di quegli anni son stati i Green Day.

Nel ‘94 esplose Dookie, terzo album di questo trio di pazzi furiosi, ma fu Basket Case il brano più iconico della band.

Per tutti quelli che son cresciuti al grido di “Sometimes I give myself the creeps, sometimes my mind plays tricks on me” l’uscita del nuovo disco di questo gruppo è un po’ come la telefonata di un ex fidanzato che non senti da anni.

Father of All Motherfuckers (letteralmente Padre di Tutti gli Stronzi) è la rappresentazione di quello che sono stati i Green Day per noi adolescenti problematici che son cresciuti con quel tipo di rabbia che non svanisce con l’età adulta, ma rimane dentro e si ripercuote nella vita di tutti i giorni.

La paura maggiore (per gli amanti del genere e della band) era trovarsi davanti un Billie Joe Armstrong cresciuto e cambiato. Ma ci sorprendono sempre ‘sti pazzi, e questo nuovo lavoro musicalmente non è molto lontano dalle loro sonorità e contiene testi significativi.

Il brano di apertura (che prende il nome dal disco) possiede un’alone indie rock, e con la frase “I live inside of us” sintetizzano al meglio quasi trent’anni di carriera.

Le schitarrate indie rock proseguono nei brani seguenti Fire, Ready, Aim, Oh Yeah (“I am a kid of a bad education” e noi voliamo) e Meet Me On The Roof.

Si ritorna alle radici punk con I Was A Teenage Teenager, l’intro composto dal basso e voce ci fa rivivere l’adolescenza, le crisi di nervi, l’insicurezza e la nostra maleducazione civica.

Stab in you heart è un omaggio al rock’n’roll, con cori, giri di chitarre ed assoli tipici del genere. Sembra di trovarsi nella scena di Ritorno al Futuro dove Marty intona Johnny B. Goode davanti alle espressioni attonite dei presenti.

La vecchia sensazione di essere dei perdenti che non fotteranno mai la reginetta della scuola continua a perseguitarci anche da adulti, e in Sugar Youth riversano tutto la loro voglia di scatenare l’inferno.

Junkies On a High oltre ad essere coerente con il loro stile (ci ricorda vagamente Boulevard Of Broken Dreams) è il manifesto della concezione di vita per Billie: “My downward spiral / Rock’n’roll tragedy / I think the next one could be me / Heaven’s my rival / I sing in revelry”. Molti perbenisti odieranno questa canzone, dove vi è quasi un invito ad assumere droga, a lasciare che il mondo vada a puttane senza muovere un dito.

I Green Day sono l’emblema della rabbia giovanile e dell’abuso di qualsiasi sostanza, li ritroviamo anni dopo, sempre pronti a farci scatenare con pezzi ritmati. Il disgusto per il mondo non è cambiato, ma ha lasciato il posto ad una strana consapevolezza di quello che è stato, senza rinnegare gli errori commessi e il bisogno di esprimere sentimenti quasi mai positivi.

Questo album è un ritorno alle origini musicalmente parlando, il riassunto di una vita passata a sbroccare sul palco, a vomitare disagio. Sono stati un supporto alla nostra adolescenza, ci hanno tolto la solitudine e regalato comprensione. Ora che siamo adulti ci stanno comunicando che loro son qui, e non intendono abbassare la testa.

Green Day

Father of All Motherfuckers

Reprise Records

Marta Annesi